prætŏr, ōris, m. (*præitor, præeo),

¶ 1 celui qui marche en tête, chef, commandant :

a) préteur, magistrat suprême à Capoue :

Cic. Agr. 2, 93 ;

b) à Rome, primitt, chef suprême surtout au titre militaire, cf.

Liv. 30, 43, 9 ;

les mots préteur, consul sont employés concurremment pour désigner les mêmes magistrats ; prætor maximus

Liv. 7, 3, 5 = le dictateur ;

c) général, chef d'armée [chez les étrangers] :

Cic. Div. 1, 123 ;

Inv. 1, 55 ;

Nep. Milt. 4, 4, etc. ;

d) [sous Aug.] prætores ærarii

Tac. Ann. 1, 75,

intendants du trésor public

¶ 2 à Rome, à partir de 367, le préteur est un magistrat distinct, chargé de la juridiction civile. En 242, dédoublement de la juridiction et deux préteurs [urbain, pérégrin] ; puis augmentation successive, 8 préteurs sous Sylla. Les préteurs tirent au sort leur provincia, département ; le préteur qui a la provincia ou sors ou jurisdictio urbana, rend la justice entre les citoyens d'après les règles qu'il publie dans son edictum en entrant en charge ; c'est le préteur le plus important ; il remplace le consul absent, préside le sénat, convoque le peuple en assemblée ou aux comices, etc. Le pérégrin rend la justice entre citoyens et étrangers et entre étrangers, lui aussi d'après son édit. Les autres préteurs président les chambres d'enquêtes permanentes, quæstiones perpetuæ. Après leur sortie de charge au bout d'un an, ils vont dans une province comme propréteurs ; mais souvent on les désigne encore du nom de préteurs, cf.

Cic. Verr. 2, 2, 12 ;

4, 56, etc.;

Liv. 30, 2, 4

||

qqf. prætor = proconsulCic. Fam. 2, 17, 6 ;

Verr. 2, 3, 125

||

prætor primusCic. Pis. 2 ;

Pomp. 2,

le préteur élu le premier [dans les comices prétoriens, titre d'honneur].

qqf. prætor = proconsul

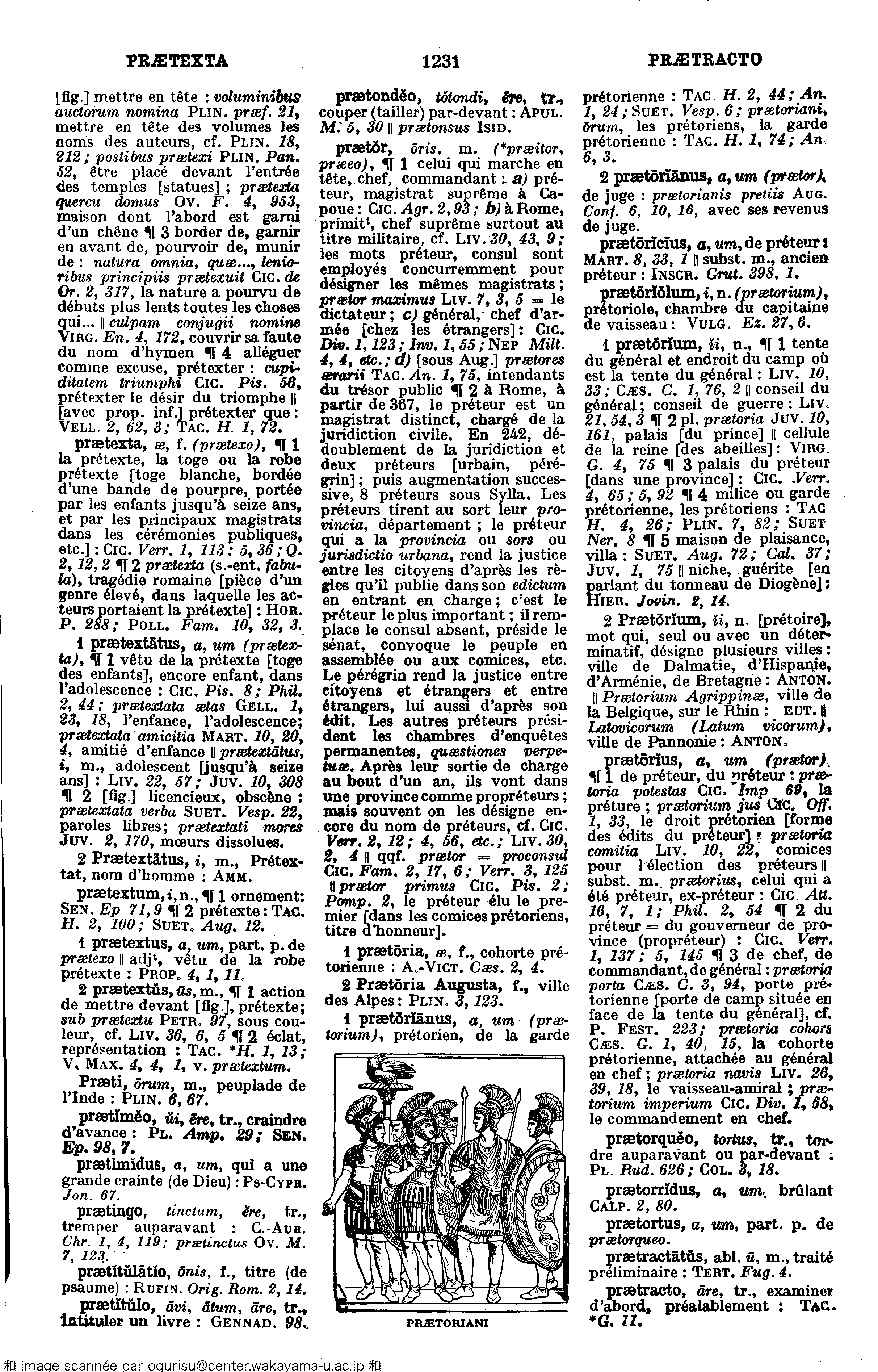

prætor primus